Wer Dilek Gürsoy fragt, wie sie ihr Herz an die Herzchirurgie verlor, dem erzählt sie von einer ästhetischen Erfahrung. Damals, im ersten Semester Humanmedizin an der Universität Düsseldorf, durfte sie als Studierende bei zwei Eingriffen hospitieren: Ein Patient wurde im Bauchraum operiert, ein anderer am Herzen. Während die Bauch-OP brachial wie ein Heavy-Metal-Song wirkte, erschien ihr die Arbeit am Herzen kunstvoll wie ein Chopin-Nocturne. „Ich war gebannt, wie filigran die Ärzte am Herzen arbeiteten“, schwärmt die 41-Jährige. An diesem Tag habe sie sich in das Fach verliebt.

Gürsoy, Tochter türkischer Einwanderer in Neuss, promoviert, macht ihren Facharzt und pflanzt 2012 als erste Frau in Europa einem Menschen ein Kunstherz ein. Und sitzt, inzwischen Oberärztin, Ende September 2018 in der TV-Talkshow „Kölner Treff“ und sagt:„Ich bin gut,und ich möchte Chefärztin werden. Wir Frauen können nicht nur gute Köchinnen und Schauspielerinnen sein, sondern auch gute Medizinerinnen.“ Applaus im Studio.

Dass Ärztinnen beklatscht werden für den Satz „Ich möchte Chefin werden“, sagt zweierlei aus über die Medizin im Jahr 2018. Zum einen sind Frauen heute sichtbar wie nie: Bei den Medizinstudierenden in Deutschland sind aktuell 61 Prozent weiblich, der Anteil der Ärztinnen an der Gesamtzahl der Ärzte liegt bei 47 Prozent – Tendenz steigend. Wahr ist zum anderen aber auch: Ab einem gewissen Karriere- und Gehaltsniveau dominieren weiterhin die Männer.

Dass Ärztinnen beklatscht werden für den Satz „Ich möchte Chefin werden“, sagt zweierlei aus über die Medizin im Jahr 2018. Zum einen sind Frauen heute sichtbar wie nie: Bei den Medizinstudierenden in Deutschland sind aktuell 61 Prozent weiblich, der Anteil der Ärztinnen an der Gesamtzahl der Ärzte liegt bei 47 Prozent – Tendenz steigend. Wahr ist zum anderen aber auch: Ab einem gewissen Karriere- und Gehaltsniveau dominieren weiterhin die Männer.

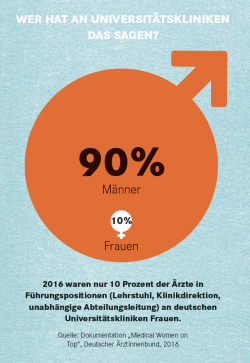

Laut einer Umfrage des Deutschen Ärztinnenbundes waren 2016 nur 31 Prozent der Oberarztstellen an Universitätskliniken mit Frauen besetzt. Frauen stellten dem Statistischen Bundesamt zufolge 2016 nur ein Fünftel aller Professoren in Humanmedizin und den Gesundheitswissenschaften. Betrachtet man die am besten bezahlten W3- und C4-Professuren, betrug der weibliche Anteil sogar nur 14 Prozent. Und während Frauen bei den Promotionen inzwischen vorn liegen, stellen Männer bei den abgeschlossenen Habilitationen mit 74 Prozent immer noch den Löwenanteil.

Einerseits ist Medizin also weiblicher geworden, andererseits sind Männer ab einer gewissen Karrierestufe immer noch unter sich. Was macht die Feminisierung mit der Medizin? Und wie schaffen es ehrgeizige Frauen, diese Machtverhältnisse zu verändern?

Am Tag vor ihrem TV-Auftritt sitzt Dilek Gürsoy – schwarze Lederjacke, blaue Jeans, wuschelige Haare – in einem Café in ihrer Heimatstadt Neuss vor einem Minztee. Sie ist ein bisschen aufgeregt. Nicht nur, weil sie sich vor den Scheinwerfern im WDR-Studio fürchtet („Alfred Biolek kommt auch. Wenn ich bloß wüsste, was ich anziehen soll!“). Sondern vor allem, weil sie ihr Leben gerade neu erfindet. Ihre Stelle als Oberärztin im Klinikum Links der Weser in Bremen hat sie kürzlich gekündigt, um sich mit ganzer Kraft einem neuen Projekt zu widmen: Gürsoy will ein Kunstherzzentrum gründen – das erste in Deutschland. „In Bremen konnte ich nichts mehr lernen“, sagt die Herzchirurgin. Warum nicht den nächsten Schritt wagen?

Weitergehen, sich nicht aufhalten lassen. Es ist diese Macherinnen-Mentalität, die Gürsoy zum Vorbild für junge Ärztinnen macht. Den Plan, Chirurgin zu werden, habe sie schon als Mädchen gefasst, erzählt sie. Als sie zehn Jahre alt ist, stirbt ihr Vater am plötzlichen Herztod. Die Mutter zieht sie und ihre beiden Brüder allein auf. Gürsoy macht Abitur, aber der Notenschnitt reicht nicht für Medizin. Also schiebt die Mutter Extraschichten in der Fabrik, um ihrer Tochter den Vorbereitungskurs für den Medizinertest zu finanzieren. Und sie hat Erfolg.

Jahre später, in den sterilen Sälen der Chirurgie, staunt Gürsoy oft, in welche Männerwelt sie da geraten ist. „Die Herzchirurgie funktioniert wie eine Burschenschaft. Das Einzige, was den Kollegen fehlt, ist ein Schmiss.“ Sie habe „Revierkämpfe“ erlebt, die sie nur „aus dem Tierreich“ kannte. Als Frau habe man sie dabei nur als Zuschauerin geduldet. Betrat sie in dieser Zeit einen Operationssaal, hatte sich an der Position des ersten OP-Assistenten oft schon ein Mann in Stellung gebracht. Geholfen hat ihr in solchen Phasen die Leidenschaft fürs Fach: „Die erste OP, der erste Anschluss an die Herz-Lungen-Maschine – das waren Glücksmomente, die mich bestätigt haben.“

Jahre später, in den sterilen Sälen der Chirurgie, staunt Gürsoy oft, in welche Männerwelt sie da geraten ist. „Die Herzchirurgie funktioniert wie eine Burschenschaft. Das Einzige, was den Kollegen fehlt, ist ein Schmiss.“ Sie habe „Revierkämpfe“ erlebt, die sie nur „aus dem Tierreich“ kannte. Als Frau habe man sie dabei nur als Zuschauerin geduldet. Betrat sie in dieser Zeit einen Operationssaal, hatte sich an der Position des ersten OP-Assistenten oft schon ein Mann in Stellung gebracht. Geholfen hat ihr in solchen Phasen die Leidenschaft fürs Fach: „Die erste OP, der erste Anschluss an die Herz-Lungen-Maschine – das waren Glücksmomente, die mich bestätigt haben.“

Die Wende kommt, als sie Prof. Dr. Reiner Körfer kennenlernt. Der Chirurg, damals Leiter der Herzchirurgie im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen, erkennt Gürsoys Talent. Er ist es, der fortan im OP immer öfter bestimmt: „Heute ist Frau Gürsoy die erste Assistentin.“ Ihm folgt sie nach Essen, später nach Duisburg. Ihrem Mentor habe sie viel zu verdanken, sagt Gürsoy heute: „Aber nach Bremen bin ich dann gegangen, weil ich aus seinem Schatten rauswollte. Für ihn wäre ich immer seine Assistenzärztin geblieben.“

Und jetzt eben: das eigene Kunstherzzentrum. Wird das einmal Wirklichkeit, werden Frauen dort wohl bessere Bedingungen vorfinden als sie selbst in ihrer Ausbildung, hofft Gürsoy: „Ich will Chefärztin werden und etwas verändern. Es kann doch nicht sein, dass in der Chirurgie keine flexiblen Arbeitszeiten möglich sind.“ Ein familienfreundlicher OP? Dilek Gürsoy glaubt fest daran.

Auch Julia Schleifenbaum hat einen Traum: eine Stelle an der Kölner Uniklinik, gerne mit internationalem Zuschnitt, mit Zeit für Lehre und Forschung und ausreichend Patientenkontakt. „Ich fände es auch schön, später aufgrund meines Könnens aufzusteigen und nicht wegen meines Geschlechts oder meiner Kontakte“, sagt die 24-Jährige.

Schleifenbaum – große modische Brille, lange blonde Haare – ist das, was man zielstrebig nennt. Abitur mit 18, ein Jahr Freiwilligendienst in Costa Rica, seit dem ersten Semester in Köln in der Fachschaft aktiv. Inzwischen ist sie im achten Semester, Fachschaftsvorsitzende und entscheidet in Berufungskommissionen darüber mit, mit welchen Bewerbern – oder Bewerberinnen – Lehrstühle besetzt werden. Spürt man in diesen Sphären, dass Frauen benachteiligt werden? „Nicht direkt“, sagt Schleifenbaum. „Aber manchmal höre ich in so einer Kommission den Satz: ‚Jetzt müssen wir noch ein paar Frauen einladen – sonst kriegen wir ein Problem mit der Genderbeauftragten.‘“

Wenn Frauen aber nicht wegen ihrer Eignung, sondern wegen ihres Geschlechts ausgewählt würden, schade das der Gleichberechtigung mehr, als es nütze, findet die Studentin.  Fakt ist: Auf viele Führungspositionen in Universitätskliniken bewerben sich mehr Männer als Frauen. Die Gründe dafür sind komplex. „Gerade in den Universitätskliniken hängt der Aufstieg stark davon ab, wie viel jemand publiziert hat“, so erklärt es Schleifenbaum. Dabei seien Frauen wegen der Familienplanung im Nachteil. „Aber warum muss man viel veröffentlicht haben, um eine gute Oberärztin zu sein?“

Fakt ist: Auf viele Führungspositionen in Universitätskliniken bewerben sich mehr Männer als Frauen. Die Gründe dafür sind komplex. „Gerade in den Universitätskliniken hängt der Aufstieg stark davon ab, wie viel jemand publiziert hat“, so erklärt es Schleifenbaum. Dabei seien Frauen wegen der Familienplanung im Nachteil. „Aber warum muss man viel veröffentlicht haben, um eine gute Oberärztin zu sein?“

Im Studium spürt sie aber auch, dass sich durch die Feminisierung gerade etwas verändert. In immer mehr Teams arbeiten Männer und Frauen gleichberechtigt zusammen. „Ich merke, dass ich in solchen gemischtgeschlechtlichen Teams meist produktiver arbeite“, sagt Schleifenbaum. Ihr Vorschlag: In der Medizinerausbildung sollte man künftig verstärkt darauf achten, Mixed-Teams zu bilden. Sie hofft, dass dadurch vielleicht auch „der oft harsche Umgangston im OP“ verschwindet – für Schleifenbaum eher eine Generationen- als eine Geschlechterfrage: „Schon jetzt ist der Umgang zwischen Studierenden und jüngeren Professoren viel lockerer.“

Und was, wenn sie in ein paar Jahren selbst einmal an die berüchtigte „gläserne Decke“ stößt? Wenn sie merkt, dass Ärztinnen Kind und Karriere oft immer noch schwerer miteinander vereinbaren können als Ärzte? „Tatsächlich stelle ich mir gerade die Frage, was mir wichtiger ist“, sagt Schleifenbaum. Zwar wolle sie gerne an der Uniklinik bleiben, habe aber diesen Sommer bei einer Famulatur in einem kleinen Provinzkrankenhaus erlebt, wie familienfreundlich der Ärztinnenjob auch sein kann – wenn man auf eine wissenschaftliche Karriere verzichtet. Keine Forschung, kein Aufstieg, aber dafür ausreichend Zeit für Familie? Hier kommen auch Frauen wie Julia Schleifenbaum ins Grübeln.

Hilfreich wäre es, „genügend Angebote um die Karriere herum zu schaffen“, glaubt die Studentin: Teilzeitstellen für junge Väter und Mütter in Kliniken und einen guten Ausbau der Kinderbetreuung. „Mein Wunsch wäre, dass sich gerade Ärztinnen in der Klinik künftig nicht mehr zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen, sondern beides unter einen Hut bekommen können.“

Als sich Thekla Wandelt 2006 dazu entscheidet, eine Zahnarztpraxis im Süden Berlins zu übernehmen, hat sie ein Problem. „Mein Vorgänger wollte nur an einen Mann verkaufen“, sagt die 53-Jährige und schüttelt noch heute bei dieser Erinnerung den Kopf. Zuerst ziehen sich die Verhandlungen, schließlich lässt sich der ältere Kollege überzeugen. „Vermutlich, weil ich selbstbewusst aufgetreten bin“, sagt Wandelt. „Er hat gemerkt: Die ist kein Mäuschen.“

Heute leitet Thekla Wandelt den Berliner Landesverband des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte und beobachtet bei vielen Kolleginnen, dass ihnen dieses selbstbewusste Überzeugtsein von den eigenen Leistungen fehlt. Vielleicht auch deshalb gründen Frauen anders als Männer, glaubt die Oralchirurgin: „Frauen lassen sich gern in gleichberechtigter Partnerschaft nieder, Männer streben eher zu größeren Einheiten mit Angestellten.“ Für sie liegt das auch am unterschiedlichen Selbstverständnis: „Wir Frauen müssen nicht den Silberrücken präsentieren. Für uns ist es wichtiger, gute Arbeit in einer angenehmen Atmosphäre zu leisten, als eine Alphatier-Rolle zu übernehmen.“

Heute leitet Thekla Wandelt den Berliner Landesverband des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte und beobachtet bei vielen Kolleginnen, dass ihnen dieses selbstbewusste Überzeugtsein von den eigenen Leistungen fehlt. Vielleicht auch deshalb gründen Frauen anders als Männer, glaubt die Oralchirurgin: „Frauen lassen sich gern in gleichberechtigter Partnerschaft nieder, Männer streben eher zu größeren Einheiten mit Angestellten.“ Für sie liegt das auch am unterschiedlichen Selbstverständnis: „Wir Frauen müssen nicht den Silberrücken präsentieren. Für uns ist es wichtiger, gute Arbeit in einer angenehmen Atmosphäre zu leisten, als eine Alphatier-Rolle zu übernehmen.“

Wandelt wirkt nicht so, als würden sie anerzogene Unterschiede zwischen den Geschlechtern groß kümmern. Aufgewachsen mit drei Brüdern, spielte die Berlinerin schon als Mädchen lieber mit Matchboxautos als mit Puppen. Lange habe sie, die Tochter eines Hochschullehrers und Zahnarztes, gedacht: „Ob Mann oder Frau: Wir machen doch alle dieselbe Zahnmedizin.“ Heute ist Wandelt davon überzeugt, dass die Ziele oft andere sind: „Es gibt Unterschiede im Denken der Geschlechter. Dass Männer und Frauen anders strukturiert sind, lässt sich nicht vom Tisch wischen.“

Die Verschiedenheit im medizinischen Handeln lässt sich inzwischen auch wissenschaftlich belegen. Für eine Studie, die kürzlich im Fachjournal „Proceedings“ der National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, wurden die Daten von 1,5 Millionen US-amerikanischer Patienten ausgewertet, die bei einem Notfall stationär behandelt wurden. Den Ergebnissen zufolge war das Sterberisiko vier Prozent niedriger, wenn die Patienten von Frauen therapiert wurden. Andere Untersuchungen haben Ähnliches aufgedeckt.

Über die Gründe dafür streiten sich die Gelehrten. Womöglich liege es daran, dass Ärztinnen ihren Patienten besser zuhören, schrieb Prof. Dr. Curt Diem, Ärztlicher Direktor der Max-Grundig-Klinik in Bühl, kürzlich in einem Beitrag für das „Handelsblatt“. Dazu passt eine Studie der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore: Dort fanden Forscher heraus, dass männliche Ärzte in den USA ihre Patienten deutlich früher (nach 47 Sekunden) unterbrechen als Ärztinnen (nach drei Minuten).

Doch das weibliche Absehenkönnen von sich selbst hat auch Nachteile, glaubt Thekla Wandelt. Vor allem bei den Aspekten Praxismanagement und Führung, die eine niedergelassene Zahnärztin eben auch beherrschen muss. Sie bekomme über Frauennetzwerke oft mit, wie Zahnärztinnen sich über ihren Beruf austauschen, sagt Wandelt. Bei vielen Fragen zur Mitarbeiterführung, die in diesen Zirkeln gestellt werden, wundere sie sich. „Ich denke dann: Lehn dich doch mal zurück und frag dich, was du tun würdest! Männer entscheiden solche Sachen selbst.“ Manchmal wünsche sie sich mehr „Toughheit“ von ihren niedergelassenen Kolleginnen, sagt Wandelt: „Ihr seid doch Unternehmerinnen, ihr könnt doch selbst entscheiden!“

Der fehlende Mut lässt sich mit Zahlen belegen. Wie eine Studie der apoBank und des Instituts der Deutschen Zahnärzte ermittelte, investierten Frauen 2016 deutlich weniger als Männer in die eigene Niederlassung. Mehr als 70.000 Euro geringer fiel das Investitionsvolumen aus, wenn frau eine Zahnarztpraxis übernimmt, was vor allem dem geringeren Übernahmepreis geschuldet war: Der lag mit 132.000 Euro mehr als ein Drittel unter dem Durchschnittswert der Männer.