Navena Widulin hütet die medizinischen Schätze des Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité.

Von Maike Gröneweg - Fotos: Espen Eichhöfer

In ihrem weißen Kittel steigt Navena Widulin eine Steintreppe zwischen den Backsteinmauern des Medizinhistorischen Museums auf dem historischen Campus der Berliner Charité hinab. Sie schließt eine schwere Holztür auf, da schauen zwei Mitarbeitende der Charité neugierig um die Ecke. „Die wissen wahrscheinlich nicht, was hier lagert“, sagt Widulin grinsend, öffnet die Tür und betritt das dahinterliegende Kellergewölbe. Hier reiht sich Regal an Regal, darin unzählige Gläser aller Größen und Formen. Im schummrigen Licht erkennt man: In den Gläsern schwimmen Organe – Lebern, Nieren, Lungen, Herzen, Mägen, unterschiedlich drapiert, teils eitrig oder krankhaft vergrößert, in vergilbter oder rötlicher Flüssigkeit, säuberlich beschriftet. Widulin hat die Tür zur Präparatesammlung der Pathologie geöffnet.

Widulin ist Medizinische Präparatorin, Konservatorin und Ausstellungskuratorin. Seit 1998 liegt die Verantwortung für die Präparatesammlung, die gerade in hellere Kellerräume umzieht, in ihren Händen. „Ich habe erst neben meiner Arbeit im Sektionssaal der Pathologie angefangen, mich um die Sammlung zu kümmern“, erzählt sie. Kümmern heißt: Präparate verwalten, restaurieren und protokollieren. Heute ist das Widulins Hauptaufgabe, denn bei mehr als 10.000 Objekten in der Sammlung ist das kein Job für nebenbei.

Angelegt hat sie der Pathologe Rudolf Virchow, ab 1856 Professor an der Charité. „Virchow hat die Präparate fast manisch gesammelt, er wollte alle Krankheiten in verschiedenen Stadien abbilden. Als er 1902 starb, war unser Museum gefüllt mit über 23.000 Objekten“, erzählt Widulin. Im Zweiten Weltkrieg wurden die meisten zerstört, erst in den 1950er und 60er Jahren wuchs der Bestand wieder an. „Damals war es anders als heute möglich, ohne ein extra Einverständnis bei Obduktionen Organe oder Gewebe für die Sammlung zu entnehmen“, erklärt die Präparatorin.

Doch die älteren Objekte sind weiterhin in den Kellerräumen des Museums eingelagert und dienen wie zu Virchows Zeiten Anschauungs- und Forschungszwecken. „Das ist nicht einfach altes Zeug. Man kann aus ihnen noch neue Erkenntnisse ziehen“, sagt Widulin und greift sich jetzt ein Glas. Darin befindet sich laut Etikett eine Leber von 1956. Die Flüssigkeit im Glas ist gelb verfärbt. Ganz normal nach der langen Zeit, aufgrund der körpereigenen Pigmente der Organe, erklärt Widulin. Aber wenn man nicht mehr gut durchschauen kann, wird es Zeit für die Restaurierung. Mit dem Präparat in der Hand geht es für Widulin jetzt eine Etage höher in ihr Labor, das mit den hohen Wänden und großen Fenstern nichts gemein hat mit den Depoträumen für die Präparatesammlung.

„Ich restauriere nicht alle Präparate, sondern nur einzelne, wenn sie zum Beispiel für Lehrzwecke oder eine Doktor arbeit gebraucht werden. Oder wenn ich wie jetzt eine Probe entnehmen muss“, erzählt Widulin, während sie das Glas öffnet und die Konservierungslösung abgießt. Mit geübten Bewegungen entnimmt sie die Leber, löst sie vom Kunststoffständer und schneidet ein kleines Stück aus ihr heraus. „Sie ist mit einem Hepatitis-Virus infiziert. Forschende möchten das Genom untersuchen“, erklärt sie. „Aus einem Lungenpräparat eines 2-jährigen Mädchens von 1912 konnte so das weltweit älteste Maserngenom sequenziert werden: Forschende konnten es auf 9.000 Jahre vor Christus datieren.“ Dadurch wurde klar, dass das Masernvirus 1.400 Jahre älter ist als bisher angenommen. Erkenntnisse wie diese helfen, die Evolution eines Virus genauer zu verfolgen und somit besser zu verstehen, wie sich andere Viren entwickeln können.

In ihrem Labor biegt Widulin jetzt den Kunststoffständer zurecht. „Es soll immer so aussehen, als würde das Präparat im Glas schweben“, erklärt sie. Dann näht sie das Organ an das Gestell, taucht die Leber in die neue, klare Konservierungslösung im Glas und verschließt es. Berührungsängste im Umgang mit krankhaft veränderten Körperteilen oder Verstorbenen kennt Widulin nicht. Als Kind war sie mit ihrem Vater oft in der Natur unterwegs und ernährte sich dabei von Beeren, Früchten, Fischen, Krebsen und Fröschen. „Wenn mein Vater sie er- und zerlegt hat, hat mich das sehr interessiert“, erzählt sie. Und so lag der Job in der Pathologie nahe. „Aber ich habe inzwischen so viele Leichen seziert, dass ich keine Innereien mehr essen mag“, sagt sie lachend.

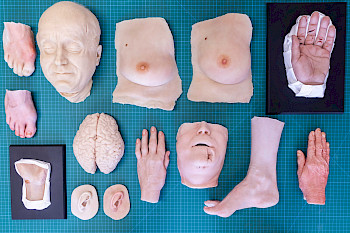

Einiges aushalten muss Widulin auch für ihre zweite Leidenschaft: die medizinischen Moulagen, also dreidimensionale, naturgetreue Darstellungen krankhafter Körperregionen aus Wachs. In ihrem Labor zieht sie eine der großen Schubladen auf. Darin liegen säuberlich angeordnet einige ihrer Werke: Füße und Hände mit oder ohne gerötete, schuppige Stellen, Ohren, zwei Brüste – einmal vor, einmal nach einer Vergrößerungsoperation –, aber auch Köpfe mit sichtbaren Gewaltverletzungen. Einen der Füße nimmt sie in die Hand. „Das ist meiner“, sagt Widulin grinsend.

2007 ist sie auf das Kunsthandwerk gestoßen, als sie die erfahrene Dresdner Mouleurin Elfriede Walther dabei unterstützte, die historischen Moulagen aus der Sammlung der Charité zu restaurieren. „Moulagen waren ab Ende des 19. Jahrhunderts weit verbreitete Lehr- und Studienobjekte, mit denen man Krankheitsbilder festhalten konnte. Mit dem Aufkommen der Farbfotografie gerieten sie dann aber in Vergessenheit und verschwanden allmählich“, erzählt Widulin. Sie selbst war schnell begeistert von dieser „Kunst mit medizinischem Hintergrund“, wie sie die Moulagen nennt. In den letzten Jahren hat sie sich das Moulieren selbst beigebracht, dafür viel an Freunden geübt. Zum Abformen wird die gewählte Körperregion bestrichen, um ein Negativ zu formen. Früher wurde Gips genutzt, Widulin verwendet Silikon. Die Form wird anschließend mit einer speziellen Wachsmischung ausgegossen.

„Das Bemalen ist ein weiterer wichtiger Schritt, damit die Moulage echt aussieht. Das dauert mehrere Tage, weil die vielen dünnen Farbschichten jeweils trocknen müssen“, sagt Widulin. Weil die Herstellung einer Moulage so aufwendig ist, kommen dafür besonders seltene oder typische Krankheitsbilder infrage. Widulin steht dazu im Austausch mit der Klinik für Dermatologie der Charité, wo sie Abformungen an Patienten mit Hauterkrankungen macht. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin formt sie aber auch sichtbare Gewalteinwirkungen an Verstorbenen ab.

Einige der Moulagen werden in die Lehre für Studierende einbezogen, andere ganz im Sinne Virchows im Medizinhistorischen Museum der Öffentlichkeit präsentiert. Hier sind auch einige der restaurierten historischen Moulagen und 750 der Präparate für Besucher ausgestellt. „Menschen wollen wissen, was unter ihrer Haut steckt. Und hier lernen sie an unseren Objekten etwas über sich, ihren Körper und die Medizingeschichte“, sagt Widulin. „Allein dafür lohnt es sich, das ‚alte Zeug‘ sorgsam aufzubewahren.“