Von der Pandemie überschattet, rücken die Schmerzpunkte der Gesundheitsbranche wieder ins Blickfeld: Digitalisierung, Forschung, Arbeitsbelastung.

Von Julia Jansen

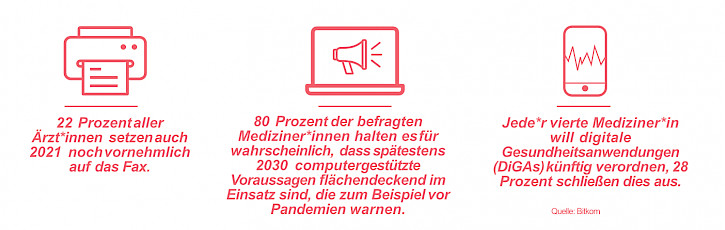

Online einen Termin vereinbaren, dann Videosprechstunde mit dem Arzt und im Anschluss gibt’s das E-Rezept. Ganz so reibungslos funktioniert es noch nicht. Doch die Pandemie hat die Digitalisierung im Gesundheitswesen beschleunigt. Wie geht es weiter?

„Guten Morgen, was macht der Schnupfen?“ – mit einem Lächeln wendet sich Dr. Andreas Lipécz an seinen Patienten. Doch der sitzt nicht auf der Patientenliege im Behandlungszimmer, sondern zu Hause auf seiner Couch, und kommuniziert via Videokamera mit seinem Hausarzt.

„Guten Morgen, was macht der Schnupfen?“ – mit einem Lächeln wendet sich Dr. Andreas Lipécz an seinen Patienten. Doch der sitzt nicht auf der Patientenliege im Behandlungszimmer, sondern zu Hause auf seiner Couch, und kommuniziert via Videokamera mit seinem Hausarzt.

Videosprechstunden wie bei Lipécz boomen: Wie eine Erhebung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ergeben hat, stieg die Zahl der digitalen Sprechstunden im Corona-Jahr 2020 rasant an. Nach bundesweit knapp 3.000 Videosprechstunden im gesamten Jahr 2019 waren es allein im dritten Quartal 2020 rund 500.000 Videosprechstunden. Eine enorme Entwicklung, die ohne Pandemie vielleicht nie stattgefunden hätte – und eine Entwicklung, die lange überfällig gewesen ist.

Trotzdem steckt die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Doch warum tut sich die Bundesrepublik so schwer? Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen sieht die Gründe in seinem Digitalisierungsgutachten von 2021 unter anderem im restriktiven Datenschutz, in den Anlaufschwierigkeiten der elektronischen Patientenakte (ePA) sowie der mangelnden Digitalisierungskompetenz von Menschen in den Gesundheitsberufen.

Denn anders als zum Beispiel in Dänemark, wo Patientendaten zu Behandlungen und Therapien bereits von Geburt an auf nationaler Ebene gesammelt werden, werden Forschenden, Medizinerinnen und Medizinern hierzulande immer noch große Hürden in den Weg gelegt, wenn es darum geht, Behandlungsdaten auszuwerten. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie die Digitalisierung dazu beitragen kann, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. In Zukunft die entsprechenden Rahmenbedingungen für Datenschutz zu schaffen, ohne dadurch die Möglichkeiten der Digitalisierung zu sehr einzuschränken, ist eine große Aufgabe“, sagt Dr. Florian Fuhrmann, Geschäftsführer der kv.digital GmbH. „Am Beispiel der elektronischen Patientenakte zeigt sich, wie komplex digitale Vorhaben im Gesundheitswesen sein können. Wir haben eine Vielzahl von technischen, inhaltlichen und gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Das ist für die Kollegen der gematik GmbH herausfordernd und braucht Zeit.“ Zeit, die in den Praxen meist fehlt – und durch fehlerhafte Roll-outs weiter geraubt wird. Lipécz: „Obwohl ich softwaretechnisch auf dem neuesten Stand bin, konnte ich die elektronische Patientenakte in der Praxis noch nicht implementieren. Ich empfinde es als Frechheit des Bundesgesundheitsministeriums, uns etwas aufzuzwingen, was noch nicht funktioniert.“ Sein Wunsch: zeitnah eine funktionstüchtige ePA, die es den Ärztinnen und Ärzten ermöglicht, alle dokumentierten Daten zum Wohle der Erkrankten einzusehen. Und eine entsprechende Aufklärung der behandelten Person: „Patienten können ihre Daten ‚verschatten‘ – dadurch haben wir Behandelnden leider kaum eine Chance, uns über die ePA ein umfassendes Bild über die bisher erhobenen Gesundheitsdaten eines Patienten zu verschaffen“, bemängelt Lipécz. Erst wenn alle Beteiligten verstanden hätten, dass der Nutzen der ePA vor allem darin liegt, dass alle Informationen umfassend vorliegen und von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten abgeglichen und berücksichtigt werden können, lässt sich das Potenzial voll ausschöpfen. Um das zu erreichen, muss vor allem die Kommunikation über die Chancen der Gesundheitsversorgung durch die Verwendung von Gesundheitsdaten verbessert und in die digitale Gesundheitskompetenz aller Beteiligten investiert werden. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen fordert umfassende Bildungsangebote für Behandelte und Behandelnde. Letztere mitzunehmen, ist auch für Fuhrmann der Schlüssel zum Erfolg: „Alles, was bislang auf den Weg gebracht wurde – wie die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder das E-Rezept – hat das Potenzial, die Arbeit der Niedergelassenen in Praxen und Apotheken zu erleichtern, sofern die Anwendungen reibungslos laufen. Und das müssen sie, sonst verlieren wir das Vertrauen der Ärzteschaft in die Digitalisierung. Ohne sie und ohne eine digitalisierte Medizin können wir auf Dauer keine Spitzenmedizin in Deutschland anbieten.“

Von Carolin Diel

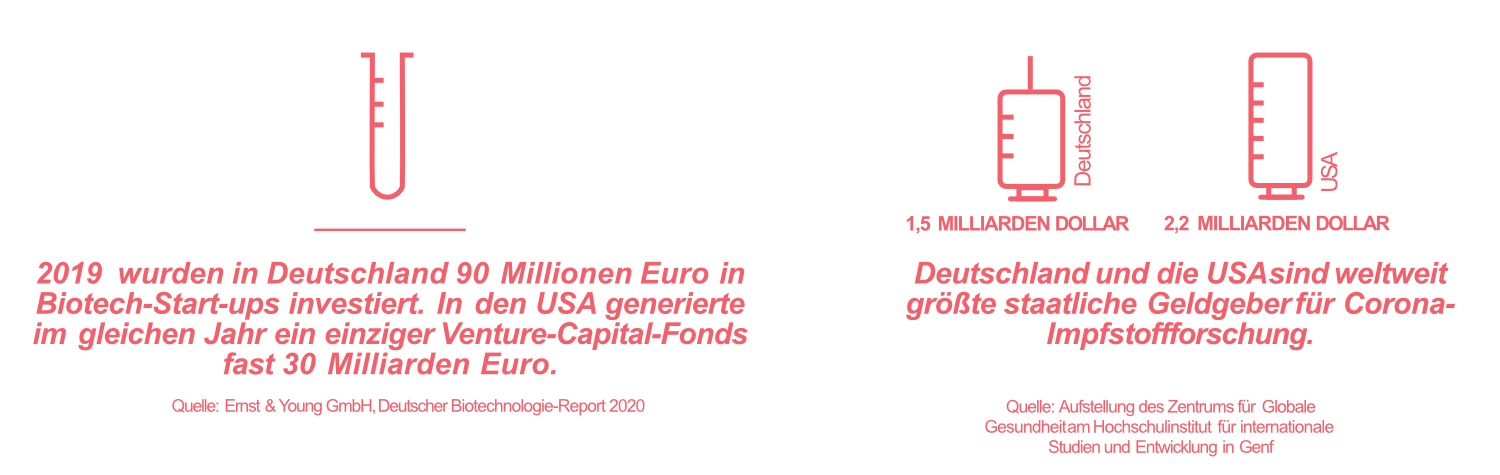

Ist der Erfolg des Mainzer Start-ups BioNTech die Ausnahme oder die Regel? Immerhin wurden während der Pandemie Hunderte Forschungsprojekte in Deutschland auf den Weg gebracht und mit rund 1,5 Milliarden Dollar gefördert. Doch wie stark ist der Forschungsstandort Deutschland?

Fragt man bei den Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken und Pharmaverbänden nach den größten Schwachstellen der deutschen Medizinforschung, fallen immer wieder vier Begriffe: Translation, Finanzierung, Bürokratie und klinische Studien. Forschungsergebnisse aus den Laboren finden nicht den Weg in die klinische Versorgung. Umgekehrt gelingt es häufig nur schwer, Erfahrungen und Fragestellungen aus der klinischen Praxis in die Forschung zu holen. „Das liegt vor allem an einer fehlenden Infrastruktur für den Transfer von der Forschung in die klinische Praxis“, erklärt Professorin Britta Siegmund, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und Direktorin der Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie an der Charité, „wir brauchen Translationshubs, die die spezifische Expertise für die einzelnen Elemente dieses Transfers von der Grundlagen- bis zur klinischen Forschung zur Verfügung stellen.“ Solche Translationshubs können auch die Infrastruktur für die Bildung von Start-ups sein. So wie Atriva Therapeutics, das Prof. Stephan Ludwig, Virologe an der Universität Münster, 2015 mitgegründet hat und mit dem er und sein Team Medikamente gegen Virusinfektionen – unter anderem auch Covid-19 – entwickeln: „Die Pandemie hat gezeigt: Innovationen kommen von kleinen Firmen, während sich die großen Pharmakonzerne erst später, wenn das Risiko geringer ist, einkaufen und dann die Vermarktung übernehmen.“ Hier bereits frühzeitiger Brücken zwischen universitärer Forschung und Pharmaindustrie zu schlagen, haben sich Initiativen wie Spark-BIH in Berlin, BioMed X in Heidelberg oder LDC in Dortmund zur Aufgabe gemacht. Die Universitäten bieten den Pharmafirmen an, die wirtschaftlich risikobehaftete präklinische Forschung zu ihnen outzusourcen, während sie sich früh darauf verlassen können, für eine mögliche spätere Produktion einen starken Partner an ihrer Seite zu wissen. So gibt es einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch und beide Seiten sichern sich ab – vor allem finanziell.

Fragt man bei den Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken und Pharmaverbänden nach den größten Schwachstellen der deutschen Medizinforschung, fallen immer wieder vier Begriffe: Translation, Finanzierung, Bürokratie und klinische Studien. Forschungsergebnisse aus den Laboren finden nicht den Weg in die klinische Versorgung. Umgekehrt gelingt es häufig nur schwer, Erfahrungen und Fragestellungen aus der klinischen Praxis in die Forschung zu holen. „Das liegt vor allem an einer fehlenden Infrastruktur für den Transfer von der Forschung in die klinische Praxis“, erklärt Professorin Britta Siegmund, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und Direktorin der Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie an der Charité, „wir brauchen Translationshubs, die die spezifische Expertise für die einzelnen Elemente dieses Transfers von der Grundlagen- bis zur klinischen Forschung zur Verfügung stellen.“ Solche Translationshubs können auch die Infrastruktur für die Bildung von Start-ups sein. So wie Atriva Therapeutics, das Prof. Stephan Ludwig, Virologe an der Universität Münster, 2015 mitgegründet hat und mit dem er und sein Team Medikamente gegen Virusinfektionen – unter anderem auch Covid-19 – entwickeln: „Die Pandemie hat gezeigt: Innovationen kommen von kleinen Firmen, während sich die großen Pharmakonzerne erst später, wenn das Risiko geringer ist, einkaufen und dann die Vermarktung übernehmen.“ Hier bereits frühzeitiger Brücken zwischen universitärer Forschung und Pharmaindustrie zu schlagen, haben sich Initiativen wie Spark-BIH in Berlin, BioMed X in Heidelberg oder LDC in Dortmund zur Aufgabe gemacht. Die Universitäten bieten den Pharmafirmen an, die wirtschaftlich risikobehaftete präklinische Forschung zu ihnen outzusourcen, während sie sich früh darauf verlassen können, für eine mögliche spätere Produktion einen starken Partner an ihrer Seite zu wissen. So gibt es einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch und beide Seiten sichern sich ab – vor allem finanziell.

Denn die Finanzierung ist ein Knackpunkt. „Ein bis zwei Milliarden Dollar kostet die Entwicklung eines Wirkstoffes zur Marktreife“, rechnet Professor Rolf Müller vor. Der Pharmazeut leitet das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland in Saarbrücken und forscht dort an Antiinfektiva. Neben staatlichen Mitteln und Pharmakonzernen braucht es daher auch private Investoren, die mit Wagniskapital unterstützen. Anders als beispielsweise in den USA sind die Deutschen damit vorsichtig. Die 18 Medikamente, die zwischen 2000 und 2018 in den USA zugelassen wurden, finanzierten sich nur zu rund 670 Millionen Dollar aus öffentlichen Geldern. Die restlichen zur Finanzierung benötigten 44,2 Milliarden Dollar stammten aus dem privaten Sektor. Von solchen privaten Finanzspritzen können Forschungsteams in Deutschland nur träumen. Die Corona-Pandemie gibt allerdings Hoffnung, dass ein Umdenken einsetzt: 2020 wurden 3,1 Milliarden Euro an Wagniskapital in deutsche Biotech-Firmen investiert, unter anderem von Privatinvestoren wie dem Großunternehmer Dietmar Hopp, dem Family Office der Hexal-Gründer Thomas und Andreas Strüngmann oder auch den auf Venture-Capital spezialisierten MIG Fonds. Ein Rekord, der möglich wurde, weil sich in der Pandemie zum einen die Bedeutung medizinischer Forschung deutlich gezeigt hat und zum anderen Bürokratie abgebaut wurde. Und besonders Letztere schreckte viele Investoren bis dato ab. Seitenlange Anträge, monatelange Genehmigungsverfahren und immer wieder Reports zur Prüfung von Forschungsprojekten – „überreglementiert“ und „überkontrolliert“ sei die deutsche Forschung, klagt Pharmaforscher Müller. Auch Britta Siegmund von der DFG kennt dieses Problem: „Wenn ich in Frankreich einen Ethikantrag stelle, habe ich drei Seiten auszufüllen. In Deutschland sind es 13.“ Während der Pandemie wurde plötzlich vieles einfacher. Mit Rolling Reviews verkürzten sich Zulassungsverfahren, da einzelne Datenpakete einer Studie noch während der klinischen Phase geprüft werden konnten. Zudem tauschten sich Behörden und Forschende regelmäßig im Entwicklungsprozess der Impfstoffe aus. Ob solche Verschlankungsmaßnahmen nach der Pandemie bestehen bleiben, wird sich zeigen. Sinnvoll wäre es auch, um eine weitere Baustelle des deutschen Forschungssystems anzugehen: klinische Studien.

Deutschland belegt laut einer Auswertung des Studienregisters ClinicalTrials.gov durch den Verband der forschenden Pharmaunternehmen bei klinischen Studien im internationalen Vergleich nur Platz 5. Auch in der Pandemie sah und sieht es nicht besser aus: Nur eine von hundert stationär behandelten an Corona erkrankten Personen in Deutschland wird in eine Therapiestudie einbezogen, in Großbritannien ist es einer von sechs. Außer mit der Bürokratie habe das auch mit den Strukturen der Universitätsklinika – wo die klinischen Studien fast ausschließlich stattfinden – zu tun, sagt Siegmund. Neben der Patientenversorgung bleibt für Klinikärztinnen und Klinikärzte zu wenig Raum für Forschung. Siegmund: „Forschen muss die Normalität sein, nicht die Ausnahme.“ Dafür müssen zum Beispiel „Clinical Scientist Programmes“ ausgebaut werden, bei denen junge Medizinerinnen und Mediziner in ihrer Facharztausbildung neben der Behandlung von Patienten auch an Forschungsprojekten arbeiten. Durch die Pandemie könnte zumindest die Forschung als Tätigkeitsfeld für Nachwuchskräfte wieder attraktiver geworden sein. Denn sie hat gezeigt: Forschende leisten nicht nur einen positiven Beitrag für eine Person, sondern im besten Fall für viele Millionen. Und je mehr junge Ärztinnen und Ärzte Raum für Forschung neben der Klinikarbeit einfordern, könnte das den Druck für einen Strukturwandel an den Universitätsklinika erhöhen. Was wird nach der Corona-Pandemie bleiben? Die Krise, so Siegmund, habe wichtige Entwicklungen vorangetrieben, um den deutschen Forschungsstandort zu stärken: „Aber den Ball, den man jetzt aufgenommen hat, muss man im Rollen halten – sonst ist alles bald wieder, wie es vorher war.“

Von Roya Piontek

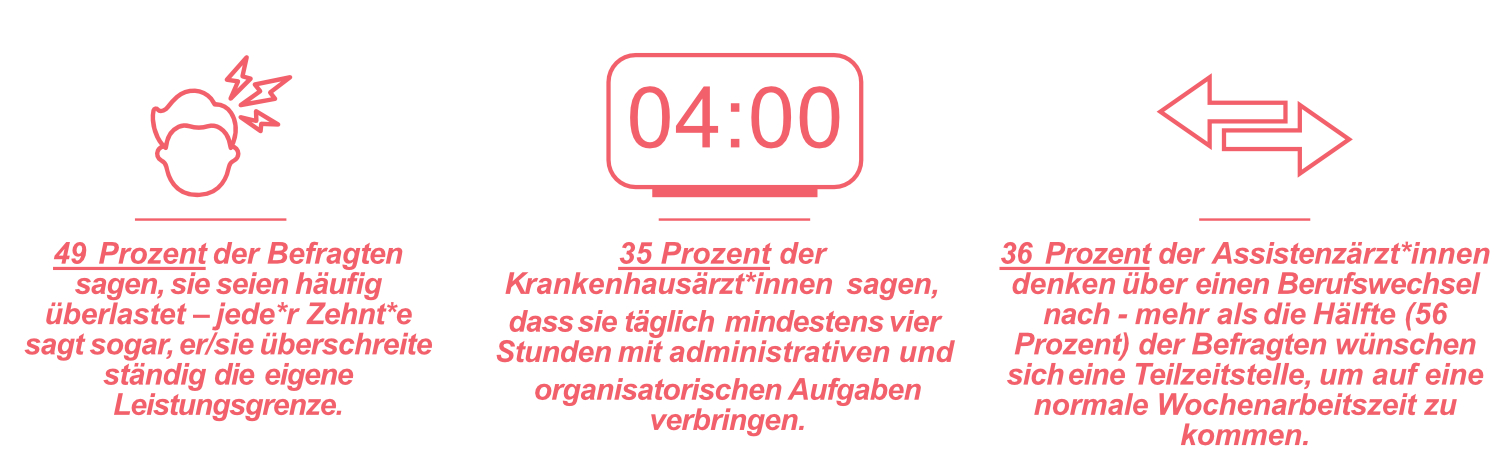

Mehr als zehn Überstunden pro Woche, überbordende Administration – schon vor der Pandemie war der Frust über die Arbeitsbelastung im Arztberuf hoch. Hat die Pandemie die Bedingungen noch verschlimmert – oder hat sie aufgerüttelt und einen Wandel beschleunigt?

Müde Augen, erschöpfte Gesichter, verborgen hinter Atemschutzmasken – selten war die Belastung der im Gesundheitsbereich arbeitenden Menschen medial so sichtbar wie während der zweiten Corona-Welle. Doch das Problem war schon vor der Pandemie virulent: Ende 2019 veröffentlichte der Marburger Bund die Ergebnisse einer Studie unter 6.500 angestellten Ärztinnen und Ärzten – mit erschreckenden Ergebnissen: Fast jede zweite befragte Person bestätigte, dass sie im Job oft überlastet ist. Jede Zehnte sagte, dass ständig die eigene Leistungsgrenze überschritten würde.

„Ausgebrannte medizinische Fachkräfte machen 15 bis 20 Prozent unserer Patienten aus – auch schon vor der Pandemie“, sagt Dr. Clemens Boehle. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt in der Gezeiten Haus Klinik, einer psychosomatischen Fachklinik, die auf die Behandlung von Burnout spezialisiert ist. Oft sind es niedergelassene oder angestellte Ärztinnen und Ärzte in Führungspositionen, die bei Boehle um Hilfe bitten. Auslöser für einen Burnout ist in den seltensten Fällen allein die Arbeitsbelastung. „Meist sind es Zusatzaufgaben wie eine immer aufwendigere Administration und Dokumentation sowie Kostenvorgaben oder Termindruck, die zum langsamen Ausbrennen führen“, berichtet Boehle. Kommt dann noch Unvorhergesehenes wie beispielsweise private Veränderungen hinzu, kann der Schmerzpunkt schlagartig überschritten sein. Außer um bewusste Entschleunigung geht es bei der Therapie im Gezeiten Haus deshalb auch ums Erkennen der Ursachen und darum, wie Arbeitsbedingungen nachhaltig verändert werden können, damit ein erneuter Burnout vermieden wird. Das sei möglich, sagt Boehle: „Ich erinnere mich an einen leitenden Arzt, der an einer Klinik jahrelang vollen Einsatz geleistet hat. Bis ein neuer Vorgesetzter kam und zudem im OP-Bereich Robotertechnik eingeführt wurde. Dieser schlagartige Wandel und die zunehmende Entfernung von der eigentlichen Arbeit am Patienten haben ihn zermürbt. Das hat er im Anschluss an seinen Aufenthalt bei uns seinem Arbeitgeber kommuniziert und konnte seinen Aufgabenbereich so modifizieren, dass er sich wieder mehr mit seinen Stärken gedeckt hat.“

„Ausgebrannte medizinische Fachkräfte machen 15 bis 20 Prozent unserer Patienten aus – auch schon vor der Pandemie“, sagt Dr. Clemens Boehle. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt in der Gezeiten Haus Klinik, einer psychosomatischen Fachklinik, die auf die Behandlung von Burnout spezialisiert ist. Oft sind es niedergelassene oder angestellte Ärztinnen und Ärzte in Führungspositionen, die bei Boehle um Hilfe bitten. Auslöser für einen Burnout ist in den seltensten Fällen allein die Arbeitsbelastung. „Meist sind es Zusatzaufgaben wie eine immer aufwendigere Administration und Dokumentation sowie Kostenvorgaben oder Termindruck, die zum langsamen Ausbrennen führen“, berichtet Boehle. Kommt dann noch Unvorhergesehenes wie beispielsweise private Veränderungen hinzu, kann der Schmerzpunkt schlagartig überschritten sein. Außer um bewusste Entschleunigung geht es bei der Therapie im Gezeiten Haus deshalb auch ums Erkennen der Ursachen und darum, wie Arbeitsbedingungen nachhaltig verändert werden können, damit ein erneuter Burnout vermieden wird. Das sei möglich, sagt Boehle: „Ich erinnere mich an einen leitenden Arzt, der an einer Klinik jahrelang vollen Einsatz geleistet hat. Bis ein neuer Vorgesetzter kam und zudem im OP-Bereich Robotertechnik eingeführt wurde. Dieser schlagartige Wandel und die zunehmende Entfernung von der eigentlichen Arbeit am Patienten haben ihn zermürbt. Das hat er im Anschluss an seinen Aufenthalt bei uns seinem Arbeitgeber kommuniziert und konnte seinen Aufgabenbereich so modifizieren, dass er sich wieder mehr mit seinen Stärken gedeckt hat.“

Dafür, dass es bei Medizinerinnen und Medizinern erst gar nicht zum Burnout kommt, setzt sich Dr. Cornelius Weiß ein. Der junge Internist hat die vergangenen Jahre im Klinikbetrieb gearbeitet und ist zudem in verschiedenen Berufsverbänden aktiv – unter anderem als Vorstand des Berufsverbands Deutscher Internisten und als Sprecher des Bündnisses Junger Internisten. „Die Arbeitsbedingungen – speziell auch für Assistenzärztinnen und -ärzte – müssen sich verbessern“, fordert Weiß. Eine der Kernforderungen ist die Entbürokratisierung des Arztberufs durch weniger beziehungsweise effizientere Dokumentationspflichten. Außerdem setzen sich Vereinigungen wie das Bündnis Junger Ärzte für weniger Arbeitsverdichtung sowie flexiblere und familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle ein. „Ein ‚Weiter-so‘ kann es nicht geben“, unterstreicht Weiß. Die äußersten Belastungsgrenzen des Systems seien erreicht und gerade die nachfolgende Arztgeneration übe zunehmend mehr Druck aus. Weiß: „Die Stimme der jungen Generation in den Verbänden wird immer gewichtiger. Das hat im Bereich Weiterbildung schon für Veränderungen gesorgt, wo wir zum Beispiel ‚Train the Trainer‘-Konzepte für Weiterbildende in Krankenhäusern entwickelt haben und anbieten. Und dies wird auch in anderen Bereichen den Wandel weiter vorantreiben – hoffentlich beschleunigt durch die Erfahrungen während der Pandemie.“

Einer, der sich schon während des Studiums Gedanken über die spätere Arbeitsbelastung macht, ist Hannes Leubner. Der 29-Jährige studiert in Hamburg im fünften Semester Humanmedizin – obwohl er eigentlich gar nicht Arzt werden wollte. „Ich habe nach meinem Schulabschluss einige Jahre als Rettungsassistent gearbeitet und erlebt, was Schichtdienst und Dauerstress mit einem machen“, sagt Leubner. Doch der tiefe Wunsch, Menschen zu helfen und eine sinnvolle Arbeit zu machen, hat ihn letztlich doch zum Medizinstudium gebracht. Leubner: „In Sachen Anspruch, Vielfalt und Sinnhaftigkeit ist der Arztberuf ohne Alternative.“ Entsprechend klar ist seine Zielsetzung: Nach dem Studium und der Assistenzarztzeit will er in einer Praxis angestellt arbeiten oder sich niederlassen: „Aber dann nicht allein, sondern gemeinschaftlich. Ich werde aus Überzeugung Arzt, aber die Arbeit soll mich nicht auffressen.“

Als Arbeitgeber setzt beispielsweise das Gezeiten Haus solche Forderungen schon um: angefangen bei bewussten Pausen im täglichen Arbeitsablauf bis hin zu Teilzeitlösungen für die Angestellten. Boehle: „Mir als Chef ist es im Zweifel lieber, ich erfülle jemandem den Wunsch nach Teilzeit, der mit Überzeugung bei der Sache ist, als dass dieser in Vollzeit langsam ausbrennt und Fehler macht. Burn-- out-Vermeidung ist ganz klar eine Führungsaufgabe und Frage der Struktur.“ Ein anderes Beispiel ist die Klinik für Allgemein-, Visceralund Thoraxchirurgie am Klinikum Osnabrück. Im Rahmen eines Pilotprojektes wurden hier bei mehrstündigen Operationen ganz bewusst zweiminütige Pausen integriert: für Dehn- und Entspannungsübungen. Die Ergebnisse des Pilots zeigen: weniger Verspannungen, weniger Stress und besseres Teamgefüge. Klarer Wunsch der Teilnehmenden: Das Projekt soll fortgeführt und ausgeweitet werden – und es darf gerne in anderen Einrichtungen übernommen werden.