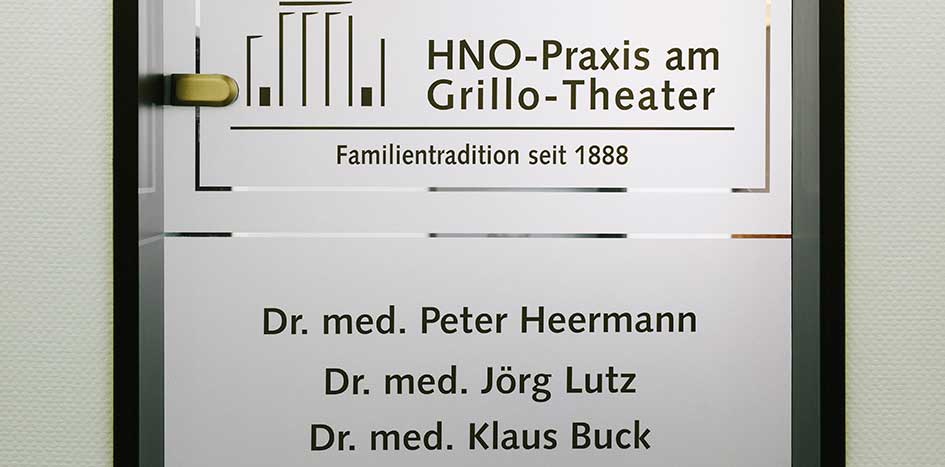

Der Weg vom Angestellten zum Inhaber einer eigenen Niederlassung war für Sanitätsrat Dr. Josef Heermann nicht weit: Der Mann musste nur über die Straße gehen. 1888 hatte der Ohrenarzt aus Recklinghausen, der auf alten Fotos oft mit Rauschebart und Zylinder zu sehen ist, eine HNO-Praxis in Essen gegründet, direkt gegenüber dem Krupp-Krankenhaus, in dem er parallel als Chefarzt tätig war. Klinikleitung und eigene Praxis zugleich, das schloss sich für Mediziner im Deutschen Kaiserreich nicht aus. Heute ist die Niederlassung von Sanitätsrat Heermann eine der ältesten Arztpraxen Deutschlands. Zwar steht sie nicht mehr am selben Ort. Dafür hält das Arztschild die Erinnerung wach: „HNO-Praxis am Grillo-Theater – Familientradition seit 1888“.

„Von den Sachen des Urgroßvaters haben wir nichts mehr“, sagt Dr. Jörg Lutz. „Im Zweiten Weltkrieg ist eine Bombe auf die alte Praxis gefallen, dann war alles weg.“ Lutz ist nicht nur Urenkel des alten Sanitätsrats, er hat auch ein Dutzend weiterer Heilberufler in der Familie. Sein Großvater, zwei seiner Onkel und ein Cousin sind Hals-Nasen-Ohren-Ärzte geworden, andere Cousins haben Gynäkologie oder Radiologie studiert, ein Bruder arbeitet als Mediziningenieur. Lutz hat 2005 die Praxis von seinem Onkel Peter Heermann übernommen und führt sie nun in vierter Generation.

Die Familie Heermann-Lutz ist kein Einzelfall. Überdurchschnittlich häufig ergreifen Kinder von Heilberuflern denselben Beruf wie ihre Eltern. Eine Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zeigt, dass knapp ein Viertel aller Medizinstudenten einen Arzt als Elternteil hat, bei einem Drittel sind andere Verwandte Mediziner. Zum Vergleich: In der gesamten Bevölkerung geben nur acht von 100 Schülern an, sie wünschten sich denselben Beruf wie ihre Eltern. Warum eigentlich vererben sich Heilberufe so viel häufiger als andere?

Für Jörg Lutz stand der Arztberuf lange nicht zur Debatte. Der Sohn eines Lehrerpaars machte zunächst eine Banklehre. „Ich wollte Börsenmakler werden“, erinnert sich der 50-Jährige. Ein Job, der für ihn schon in der Ausbildung den Reiz verlor: „An der Börse läuft vieles nur noch über Computer, ohne Kontakt zu Menschen.“ Einen echten Kontaktberuf dagegen kannte er von seinem Großvater: In dessen Praxis in der Innenstadt hatte Lutz als Kind mit seinen Eltern regelmäßig nach dem Einkaufen vorbeigeschaut. Er hatte die Mutter begleitet, die oft am Empfang aushalf. Und manchmal ließ ihn der alte Herr, der unter der elterlichen Wohnung lebte, auch mit Medizingerät spielen. Seltsamen, glänzenden Instrumenten – faszinierend für Kinder.

Für Jörg Lutz stand der Arztberuf lange nicht zur Debatte. Der Sohn eines Lehrerpaars machte zunächst eine Banklehre. „Ich wollte Börsenmakler werden“, erinnert sich der 50-Jährige. Ein Job, der für ihn schon in der Ausbildung den Reiz verlor: „An der Börse läuft vieles nur noch über Computer, ohne Kontakt zu Menschen.“ Einen echten Kontaktberuf dagegen kannte er von seinem Großvater: In dessen Praxis in der Innenstadt hatte Lutz als Kind mit seinen Eltern regelmäßig nach dem Einkaufen vorbeigeschaut. Er hatte die Mutter begleitet, die oft am Empfang aushalf. Und manchmal ließ ihn der alte Herr, der unter der elterlichen Wohnung lebte, auch mit Medizingerät spielen. Seltsamen, glänzenden Instrumenten – faszinierend für Kinder.

Nach der Banklehre schwenkte Lutz um auf Medizin. Zunächst strebte er in die Chirurgie, landete aber schließlich bei der HNO-Medizin. „Das Filigrane an dem Beruf hat mich fasziniert“, sagt er. Wie sein Onkel Joachim, der nach dem Krieg erst in den USA und Frankreich praktizierte, arbeitete aber auch Lutz zunächst in Kliniken. Als dann vor zwölf Jahren das Angebot seines Onkels Peter kam, habe er nicht gezögert, in die Familienpraxis einzusteigen, sagt Lutz: „Schon, weil man in der Niederlassung viel mehr Nähe zu Patienten aufbauen kann. Das ist ein ganz anderer Beruf als der des Klinikarztes.“ In der Anfangszeit wechselten sich Junior und Senior wochenweise ab. „So konnten wir uns langsam gewöhnen – die Patienten an die neue Nase und ich an den neuen Job.“ Heute führt Jörg Lutz die Praxis mit einem angestellten Arzt.

Wie es ist, wenn Familie und Beruf zusammenfallen, weiß Stephan Kern aus eigener Erfahrung. Es ist Montagmittag, den ganzen Morgen hat der Internist Sprechstunde gehalten. Jetzt sitzt er in einem seiner hellen, hohen Praxisräume in der Baumschulallee in Bonn. Der 54-Jährige deutet auf ein Foto auf seinem Schreibtisch: „Sehen Sie, das ist meine Mutter. Von ihr haben mein Bruder und ich die Praxis Ende der 1990er Jahre übernommen.“ Auch die Brüder Kern blicken auf eine lange Medizinerfamilien-Geschichte zurück: Ihr Großvater, zugleich Chefarzt im nahen St.-Petrus-Krankenhaus, machte die Praxis im Jahr 1953 auf. In den 1960ern stieg ihre Mutter in den Familienbetrieb ein, seit den 1990ern führen Peter und Stephan die Geschäfte – zusammen mit ihren Ehefrauen, die beide Ärztinnen sind. Auch ihr Onkel ist Internist geworden; dessen Bonner Niederlassung wird aktuell von Kerns beiden Cousins geleitet.

Ist es einem bei dieser Familiengeschichte vorgezeichnet, selbst Arzt zu werden? „Meine Eltern haben uns diese Entscheidung immer offengehalten“, sagt Stephan Kern. „Ich hätte auch jeden anderen Beruf wählen können.“ Aber die Medizin war eben immer da. Eine seiner frühesten Erinnerungen: der Großvater im weißen Kittel mit Krawatte. Eine andere: die Patienten, denen die Brüder mit ihrer Mutter auf Hausbesuchen begegneten. Auch bei Tisch sei die Praxis oft Thema gewesen, sagt Kern: „Mein Vater, der Jurist war, klagte manchmal: Jetzt redet doch nicht immer über Krankheiten!“

Für Reinhard Prügl sind es solche frühen Prägungen, die Arztkindern häufig den Weg in den Heilberuf bahnen. „Man wächst mit dem Familienunternehmen auf, ob man will oder nicht“, sagt der Wirtschaftsprofessor, der am Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF) der Zeppelin-Universität forscht. Empirische Studien des FIF zeigen, dass vor allem der unternehmerische Geist abfärbt. „Wer nicht ins Familienunternehmen einsteigt, der will zumindest oft selbständig arbeiten, etwas Eigenes gründen.“ Ärzte, die in einer Familienpraxis aufgewachsen sind, zögen deshalb meist eine eigene Niederlassung vor – selbst wenn ihnen ein Posten als Klinikchef sicher ist. Und profitieren dabei von einem Netzwerk, das ihre Vorfahren oft über Generationen gesponnen haben. „Dass wir in der Bonner Kollegenschaft so gut vernetzt sind, hat sicher auch mit unserer Familientradition zu tun“, sagt Stephan Kern.

Ist es also die Ökonomie, das Unternehmerische des freien Berufs, das sich Kindern vererbt? Es ist weit mehr, glaubt Stephan Kern. Ethos nennt er jenes Fluidum, das sich in Heilberuflerfamilien oft unmerklich überträgt. „Man muss den Arztberuf mit dem Herzen machen. Dieses Ethos, Menschen helfen zu wollen, lebt man seinen Kindern dann automatisch vor“, glaubt der Internist. Ob seine eigenen Kinder – die Tochter ist 15, der Sohn 13 – irgendwann die elterliche Praxis übernehmen? „Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Generationenfolge weiterginge“, sagt Kern. „Aber das sollen sie frei entscheiden.“

Ist es also die Ökonomie, das Unternehmerische des freien Berufs, das sich Kindern vererbt? Es ist weit mehr, glaubt Stephan Kern. Ethos nennt er jenes Fluidum, das sich in Heilberuflerfamilien oft unmerklich überträgt. „Man muss den Arztberuf mit dem Herzen machen. Dieses Ethos, Menschen helfen zu wollen, lebt man seinen Kindern dann automatisch vor“, glaubt der Internist. Ob seine eigenen Kinder – die Tochter ist 15, der Sohn 13 – irgendwann die elterliche Praxis übernehmen? „Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Generationenfolge weiterginge“, sagt Kern. „Aber das sollen sie frei entscheiden.“

Für Apotheker Martin Roth steht bereits fest, dass seine Tochter Christina einmal das Geschäft übernimmt. Er hat sogar schon für sie investiert: Vor ein paar Jahren hat er die platzraubenden Schubladenschränke in der Apotheke durch einen modernen Arzneimittel-Automaten ersetzt und so den Verkaufsraum vergrößert. „Höhere Investitionen in Mieträume sind eigentlich nicht selbstverständlich“, sagt der 59-Jährige. „Aber das haben wir für unsere Tochter gemacht.“ Auch seine Frau ist Apothekerin, sie führt eine weitere Offizin in Moers.

Roth steht im Verkaufsraum der Ratingsee-Apotheke in Duisburg-Meiderich, die er vor 25 Jahren von seinem Vater übernommen hat. Für ihn ist klar, dass das Familienunternehmen seinen Berufswunsch stark geformt hat. „Ich bin seit meinem zweiten Lebensjahr in der Apotheke.“ Als Jugendlicher habe er Botendienste gemacht, beim Auspacken von Medikamenten geholfen und Kisten geschleppt, wenn wieder eine Grippewelle anrollte. Was alles zum Apothekerberuf dazugehöre, habe er früh gelernt.

Dass er Pharmazie studieren müsse, sei ihm dagegen nie eingeredet worden. „Aber irgendwie haben es meine Eltern doch hingekriegt“, sagt Roth. Auch auf seinen Bruder hat der Heilberuflerhaushalt offenbar abgefärbt: Er arbeitet heute als Kinderchirurg in München. Als Roths Vater die Offizin 1959 gründete, war Duisburg eine Stadt mit viel Schwerindustrie. Heute steckt das Ruhrgebiet im digitalen und demografischen Wandel, der auch in der Apotheke Spuren hinterlässt: Vor der Tür steht ein Pillentaxi, mit dem Roth Patienten zu Hause beliefern kann. Und anders als früher kommuniziert man auch über E-Mail mit Kunden – dafür ist Tochter Christina zuständig. Martin Roth berät lieber mündlich: „Ich fühle mich manchmal als Theologe oder Psychotherapeut – wir Apotheker beraten ja auch oft bei persönlichen Krisen.“

Dass mit der Juniorgeneration oft neue Methoden in ein Familienunternehmen einziehen, war auch schon früher so. Hans Heermann etwa, Onkel des Essener HNO-Arztes Jörg Lutz, erinnert sich gut an die Konflikte, die so etwas mit sich bringt. „Mein Vater war für Narkosen und Sedierung überhaupt nicht zu haben“, sagt der heute 86-Jährige. Früher seien alle Operationen mit Lokalanästhesie gemacht worden, die neuen Vollnarkosen kamen dem Senior suspekt vor. „Mein Vater war aber sehr interessiert und schaute oft erstaunt zu, wenn ich eine Vollnarkose nutzte.“

Wirtschaftsforscher Prügl sieht im Aufeinandertreffen der Generationen, das in Familienpraxen kaum zu vermeiden ist, eine Chance: „Wenn beide Seiten offen sind und man Differenzen nicht auf der Beziehungsebene austrägt, kann eine Familienpraxis davon nur profitieren.“ Vor allem, weil auch die Jungen von den Alten viel lernen können: In seiner Familie würden seit mehr als 100 Jahren dieselben Tinkturen benutzt, um Entzündungen zu behandeln, erklärt etwa Jörg Lutz. „Die stammen aus einer Zeit, in der es noch keine Antibiotika gab. Schlägt bei meinem Patienten ein Antibiotikum nicht recht an, probiere ich ein Familienrezept aus – meist mit Erfolg.“ Der Übergang in Familienbetrieben habe zudem eine andere Dynamik als bei anderen Praxisübernahmen, sagt Prügl. Einer der Vorteile: „Wenn ich mir mit meinem Bruder die Geschäftsführung teile, wird der im Normalfall nicht gegen meine Interessen handeln.“ Komme es andererseits doch zum Konflikt, wisse man eher, wie der andere ticke – was ein Nachteil sein könne: „Das kann lang erprobte Muster aus der Familie aktivieren. Man kennt sich ja von klein auf.“

Auch Jörg Lutz wäre stolz, wenn Annika (9) oder Felix (6) die in der Kaiserzeit gegründete Praxis weiterführen würden: „Ich sage ganz offen: Das ist ein Ehrgeiz von mir. Auch wenn sie natürlich machen können, was sie wollen.“ Worauf er beim Übergang achten muss, könnte der HNO-Arzt der Studienreihe „Deutschlands nächste Unternehmergeneration“ entnehmen. Für die Erhebung befragt das FIF regelmäßig Nachfolger in Familienunternehmen. Dabei zeigt sich: Die Junioren erwarten von der Seniorgeneration vor allem „Unterstützen“ und „Loslassen“ (siehe Grafik Seite 24), also weder zu viel, noch zu wenig Hilfe. Reinhard Prügl sieht die Nachfolgezeit entgegen der herrschenden Meinung überwiegend positiv: „Man sollte die Übergangsphase nicht nur als Problem, sondern vor allem als Chance begreifen. Wann, wenn nicht dann, bietet sich die Möglichkeit auf tiefgreifende Erneuerung?“, sagt der Wirtschaftsforscher. Er beobachte oft, „dass auch bei den ‚Oldies‘ noch mal Energie frei wird, sobald die Junioren an Bord sind“. Der Familiendampfer könne von dieser speziellen Dynamik nur profitieren.

Sanitätsrat Josef Heermann, der ab 1888 in seiner eigenen Praxis und im Krankenhaus praktizierte, fiel der Schritt in die Selbständigkeit sicher noch schwerer als seinem Urenkel. Der Sohn eines Landwirts aus Recklinghausen war der erste Mediziner in der Familie – und auch sonst ein Pionier. Sein Urgroßvater sei „so ein Daniel-Düsentrieb-Typ“ gewesen, „der viel ausprobiert hat“, sagt Jörg Lutz. Dass Heilberufler nicht nur der Familie, sondern auch der Gesellschaft etwas Bleibendes hinterlassen können, zeigt eine seiner Erfindungen: der sogenannte Heermann-Meißel, ein Gerät, mit dem man präzise den Gehörgang bearbeiten kann. Das Instrument wird bis heute genutzt.

Der wichtigste Faktor ist Sinn. Der Arztberuf ist deshalb so attraktiv, weil die Tätigkeit selbst sinnstiftend ist. Wenn eine Krankenhausärztin einen Wochendienst schiebt, 36 Stunden kaum schläft und dann trotzdem zufrieden nach Hause geht, dann hat das mit dem Gefühl zu tun, etwas Sinnvolles getan zu haben. In fast jedem anderen Job wäre eine so lange Arbeitszeit mörderisch.

Eine große. Man wird ja in ein bestimmtes Milieu hineingeboren und lernt am Modell. Ich selbst bin dafür ein gutes Beispiel: Ich bin Mediziner, mein Großvater und mein Onkel waren Arzt, meine Mutter medizinisch-technische Assistentin und eine meiner Töchter ist Ärztin geworden.

Ich glaube schon. Man lernt ja ohnehin nur einen Bruchteil aller Berufe kennen. Und wenn einem die Eltern glücklich erscheinen bei dem, was sie tun, macht das einen Job schon attraktiv. Das ist bei Medizinern anscheinend oft der Fall. Neben der Sinnstiftung spielen sicher auch Geld, Prestige und Unabhängigkeit eine Rolle.

Der Begriff geht mir zu weit. Aber klar ist, dass man für den Beruf bestimmte Eigenschaften braucht, zum Beispiel Durchhaltevermögen und eine soziale Ader. Nebenbei: Blut sehen können muss man natürlich auch.

Das ist in Studien gut untersucht. Der häufigste Fall ist, dass jemand lange nicht weiß, was er will, und dann ausschließt, was es nicht sein soll. Oft bleibt dann BWL als Verlegenheitsfach übrig, das keine besondere Neigung erfordert. Der zweithäufigste Fall ist die natürliche Wahl: Jemand hat schon als Kind gern dem Vater in der Werkstatt geholfen und wird Ingenieur.

In der Wissenschaft unterscheidet man zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsisch bedeutet, Spaß an der Sache selbst zu haben. Extrinsisch, dass man es wegen der Belohnung macht – etwa wegen eines hohen Gehalts. Wenn die extrinsische Motivation überwiegt, sollte man lieber etwas anderes machen. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade bei der Medizin das Fach selbst motiviert. Zumindest legt das die geringe Zahl der Studienabbrecher nahe.

Generell ist die Trennung von Privatleben und Beruf für Ärzte schwieriger als etwa für Finanzbeamte. Arzt ist man mit Leib und Seele, dass man nachts mal rausgerufen wird, gehört zum Lebensentwurf. Was die Streitkultur angeht: Da sehe ich Familienpraxen im Vorteil. Mit seinem Bruder hat man eine lange gemeinsame Konfliktbearbeitungsgeschichte, da hat man Streiten gelernt. In Gemeinschaftspraxen, in denen Nichtverwandte zusammenarbeiten, ist die Trennungsrate viel höher.

Zur Person:

Prof. Michael Kastner leitet das Institut für Arbeitspsychologie und Arbeitsmedizin in Herdecke